設備保全

-

風車のメンテナンス作業時間の削減を実現!レーザー式芯出しとは?

以前、「風車ならではの芯出しの課題」と「レーザー式芯出しシステムのメリット」について記事を書きました。関連ブログ記事 注目を集める風力発電。

-

レーザーの特徴を調べてみました

レーザーという言葉を聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。レーザーポインター、コピー機、レーザープリンター、バーコードスキャナにレーザーマウス、レーザー加工機。レーシックもレーザー技術の応用ですね。

-

[ミニコラム] 第1回 東京地区 『回転機械の診断技術セミナー』を開催しました

2016年4月22日(金)、鉄原実業初となる『回転機械の診断技術セミナー』が東京で開催されました。定員30名の枠がお申し込み開始1週間で締め切りとなり、当日は28名の設備診断・保全に興味をお持ちの方々にお集まりいただきました。本日はその様子をお伝えしようと思います。

-

回転機械のオンライン「監視」と「診断」の違い

プラント内にある、ポンプや遠心圧縮機といったさまざまな回転機械。設備の重要度が高ければ高いほど、定期的な状態診断や保全が欠かせません。しかし、定期的な計測・診断では不良の初期兆候を見逃してしまい、突発停止を引き起こしてしまう可能性は否定できません。

-

軸受のオンライン状態監視、対象機器や診断手法はどう決める?

以前、「設備保全」に焦点をあて、オンライン監視とオフライン監視の違い、それぞれのメリットについてのコラムを掲載しました。関連ブログ記事 設備保全におけるオンラインとオフライン状態監視。

-

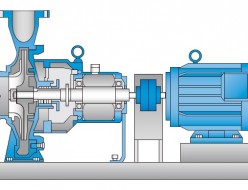

たびたび発生するポンプの故障…。不良発生個所と整備のポイントをチェック!

回転機械の代表選手ともいえるポンプ。長期間使用したポンプは、軸受の劣化や流量の低下が発生している可能性も…。そこで今日はポンプで起こりうる異常・不良個所を解説、整備時にチェックすべきポイントをご紹介します。

-

よく耳にするFFT解析。軸受診断に適用すると何がわかる?

「FFT、よく聞くけれどイマイチわからない」「難しそう…」という方、大勢いると思います。でも、実はこのFFTも周波数の応用なのです。FFTと軸受診断について解説します。

-

AE信号(アコースティック・エミッション)を読み解く

AE(Acoustic Emission)信号には、2つの種類があることはご存知ですか?本日はAEについて復習しながら、2つの信号の違いについて見ていきましょう。

-

設備保全におけるオンラインとオフライン状態監視。その違いとメリットとは?

プラントや工場内の設備は、その設備の重要度に応じて監視体制を変え、保全を行っています。保全方式も壊れた段階で修理・部品交換を行うBM(Breakdown Maintenance)、一定の周期で行うTBM(Time Based Maintenance)など、さまざまです。

-

機械損傷の原因の3割は精密部品である○○が原因?!

回転機械の損傷原因として思い浮かぶ現象は何でしょうか。カップリングのミスアライメント、羽根のアンバランス、シール部品やモーターの異常……回転機械はさまざまな部品で構成されているので、一つの部品の不良が他の部品の異常、強いては機械の停止につながってしまうこともあります。

-

[まとめ記事] 軸受のさまざまな診断手法

一般的に回転機械において最も異常発生頻度の高い箇所はどこなのかご存知ですか?あるリサーチでは、実に破損原因の3割が軸受に起因しているといわれています。つまり、「軸受診断」を定期的に行えば、故障の頻度を減らせる可能性がある、ということになります。

-

バスタブ曲線から見る軸受診断

部品の劣化には複数のパターンが存在します。時間を横軸に、故障率(故障発生回数)を縦軸にとり、グラフにしてみると、バスタブのようなカーブを描くことが知られています。これが「バスタブ曲線(バスタブカーブ)」です。本日はこの曲線と軸受の診断手法にはどのような関連性があるかについて検証します。

-

保全方式をおさらいしてみよう

食品メーカーや上下水道関連会社で広まってきている、「予知保全」の考え方。先日、製品プレゼンをする機会があったのですが、そのお客様も適切なタイミングで軸受を交換したいという想いのもと、診断ツールを探しているとのことでした。実は私がこの業界に入って初めに苦労したのが、保全に関するワードでした。